孙宁伯 摄中金辰大

孙宁伯 摄中金辰大

首都师范大学燕京讲席教授刘文飞近日当选俄罗斯科学院新一批外籍院士,他从事俄罗斯文学翻译与研究40余载,以百余部作品引领读者走进俄罗斯文学的广袤大地,让不同文明在文字中相遇、对话、共鸣。记者日前独家探访了刘文飞的书房——近山居,他也因此向我们打开了一名翻译家、作家、学者沉静又大气、细腻又辽阔的世界。

家里除了厨房都是书房

2019年,刘文飞在圣彼得堡涅瓦河畔。

2019年,刘文飞在圣彼得堡涅瓦河畔。

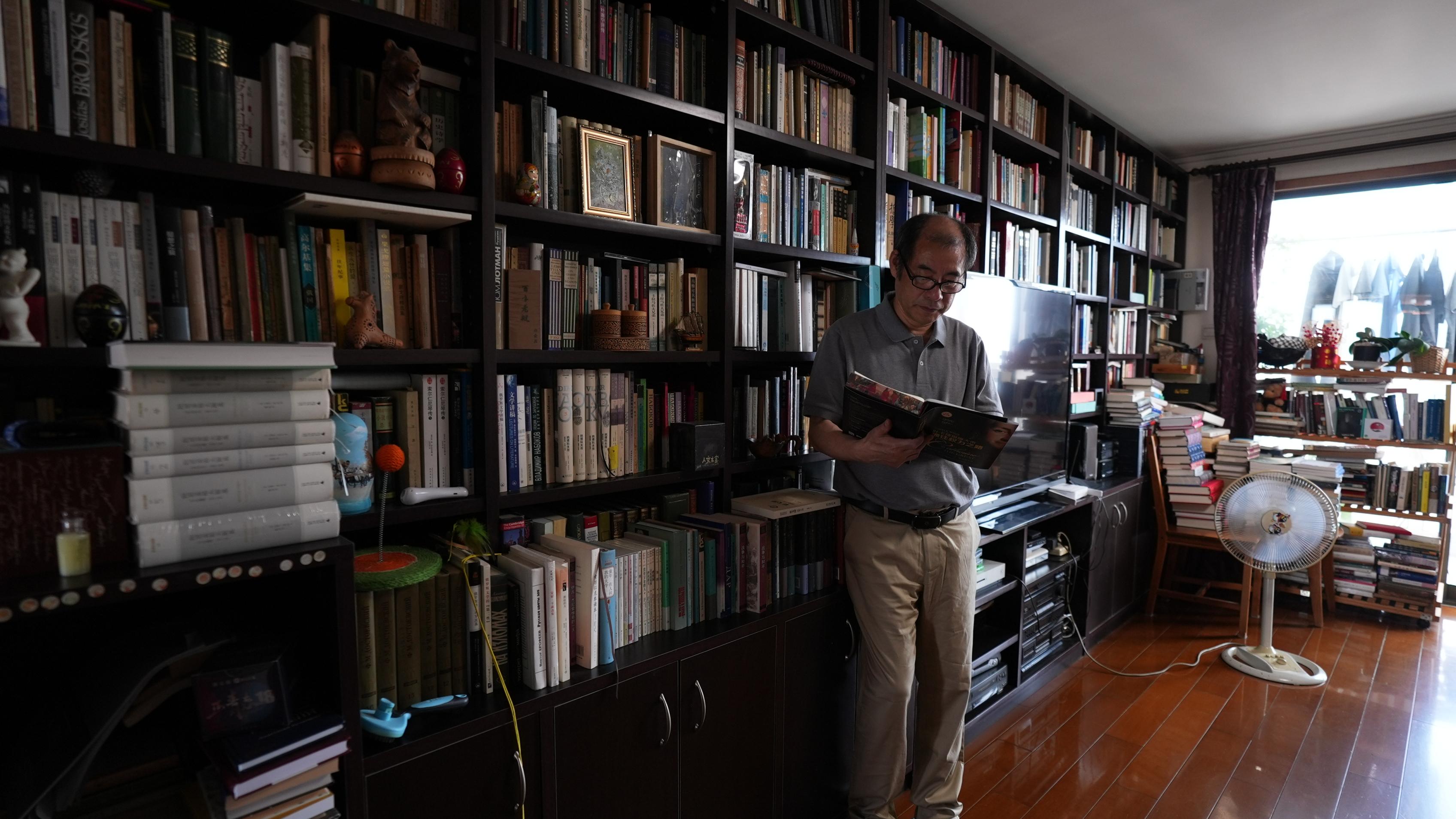

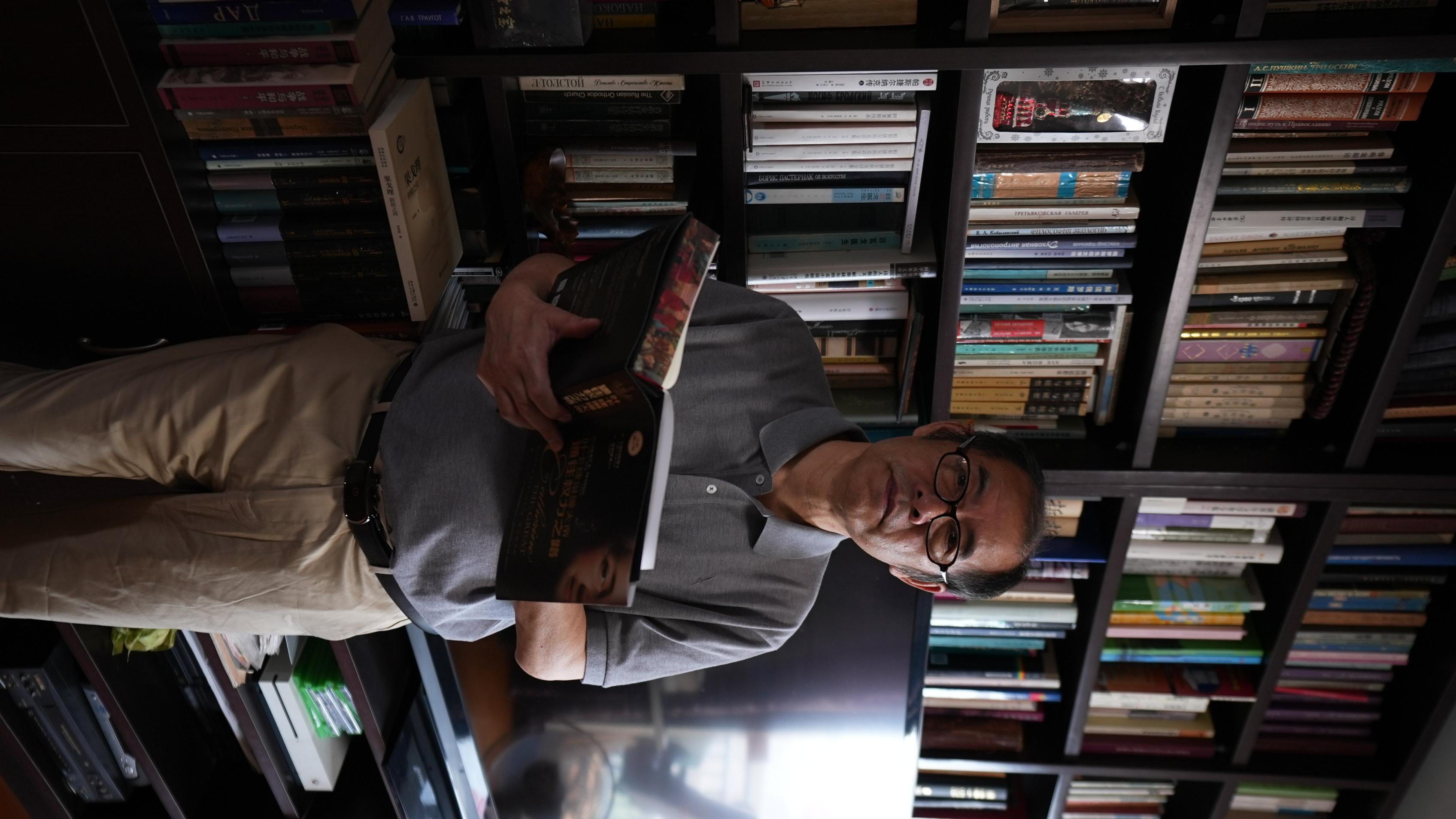

俄罗斯套娃、白桦林油画、《安娜·卡列尼娜》演出海报,更不用说满眼的书,浓厚的文化氛围弥漫在刘文飞家中的每个角落,每一本图书、每一个摆件、每一件乐器好像都在诉说主人对生活、对文学、对艺术的热爱和追求。

孙宁伯 摄

孙宁伯 摄

“我从来没有过自己的书房,但我家里除了厨房都是书房,我的书房是开放的。在我心目中,书房也是可以不断拓展的。”站在客厅里,刘文飞好像一个向导,更像一位将军,带着我们检阅自己的“士兵”——陪伴了他几十年的各类图书、杂志,而他的“无边界书房”的理念也变得明朗起来。

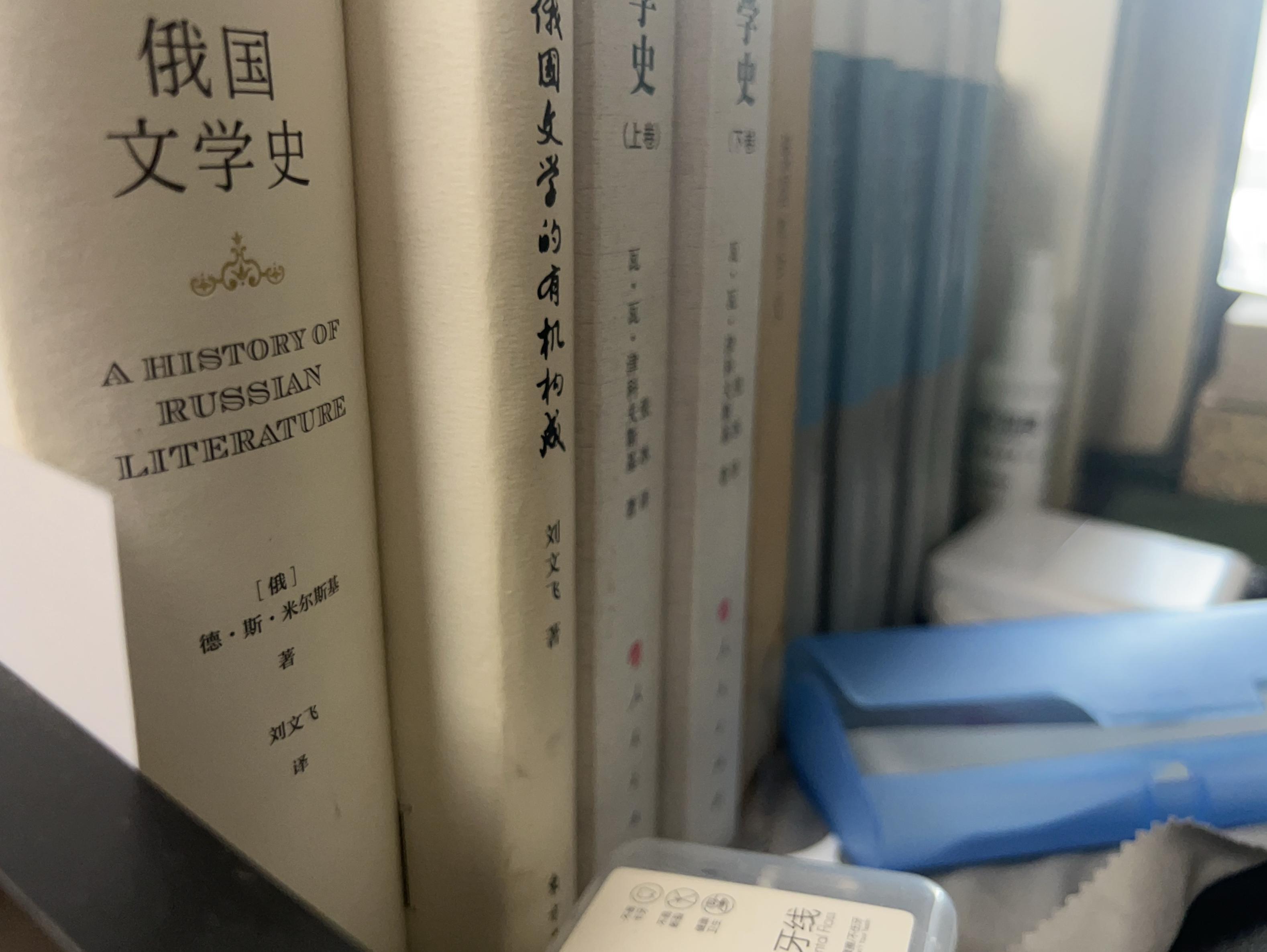

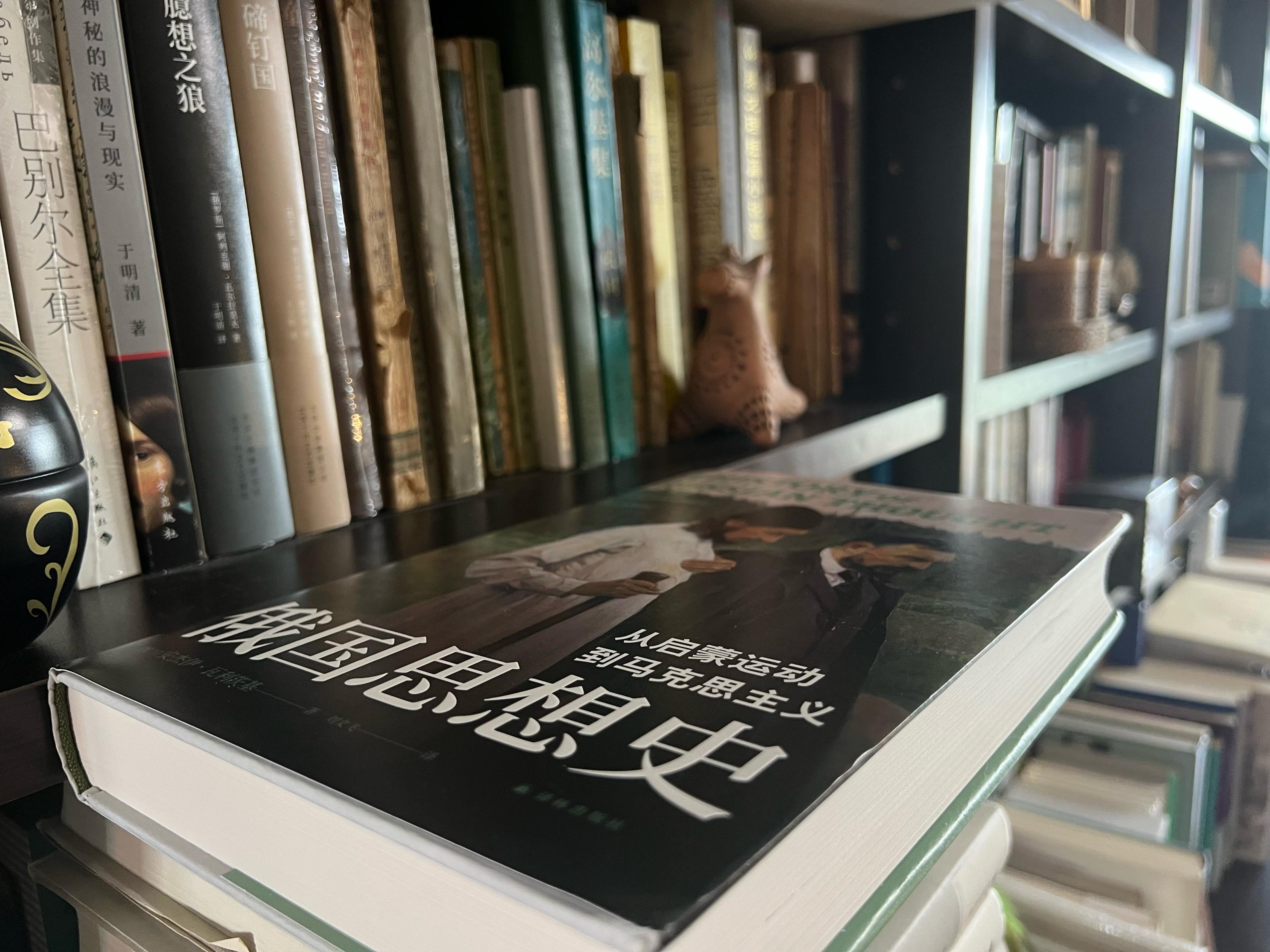

在刘文飞家中,客厅即为书房,沙发对面为一整面书墙,挨着阳台的书桌边上堆放的也是书,连花架也得到隆重对待,荣升为书架,再看架子上的《俄国文学史》《俄国思想史》等等,各个都底气十足。再移步到卧室,没想到整日与刘文飞做伴的是床边排列整齐的成垛杂志。再转到一个小房间,里面也有一排书柜,还有寄托着刘文飞人文理想的钢琴、吉他、马头琴等乐器,他说,那些不常用的书就在这里安家了。

刘文飞说,客厅里的书墙最开始采取了图书馆的编目方式——按照俄语的字母排序。不过,后来他发现,像这样分类中金辰大,失去了某种自由和随性,“有的时候乱一点,可能反倒还更符合写作者的心境。”

孙宁伯 摄

孙宁伯 摄

或许正是这种开放、无边界的空间赋予了写作的灵感和心性的自由,刘文飞剧本形式的散文《陀思妥耶夫斯基一生的十个瞬间》,采用拼接手法,将陀思妥耶夫斯基的日记、小说、回忆录巧妙整合 ,同名散文集去年出版后更是深受读者好评。实验性写作带来的收获,让刘文飞对写作抱有更大的期待,他说,日后会把更多的精力投入散文写作中。

编写文学史“不偏不倚”

在刘文飞“无边界书房”里,每一个成员都充满了故事和活力,包括刘文飞宠爱的小猫,此时它跳到了茶几上,主人猜透了它的心思,“它一定觉得这里是中心,它不甘寂寞,它要当主角。”

路艳霞 摄

路艳霞 摄

在小猫的周围,各个都是刘文飞正在进行或已经完成的“大作品”。由刘文飞担任首席专家的国家社科基金重大项目《俄国文学通史》近日已结项,这个项目于2017年启动,全书分为六卷,这是迄今为止全世界篇幅最大的俄国文学通史。刘文飞说:“苏联解体以后,俄罗斯学者面临着重新思考和阐释文学史的问题,但俄罗斯学术界还未整合出力量,写这么大部头的文学史。” 而在谈及这部文学史的编写时,刘文飞用到了“不偏不倚”这个词,“像高尔基、马雅可夫斯基等,西方曾一度认为他们不是作家,但我们认为这样的态度不是严格的文学史的态度。”

刘文飞译作《俄国思想史》。路艳霞 摄

刘文飞译作《俄国思想史》。路艳霞 摄

和《俄国文学通史》书稿并排摆放的还有波兰作家安杰伊·瓦利茨基所著的《俄国思想史》,这是刘文飞刚刚收到的两本再版样书。刘文飞的这部最新译作,出版不到半年就已再版,这令他颇为欣慰。“可能俄乌冲突之后,中国人对俄罗斯的兴趣在增长,有的时候我们要想中金辰大,你要了解一个民族的人民,读文学史、读文学作品当然也可以,但最直接的方式,我觉得是读它的思想史。”

和《俄罗斯文学通史》近在咫尺的书桌旁,还有一本刘文飞特别看重的俄裔美籍诗人约瑟夫·布罗茨基的最后一部散文集《悲伤与理智》。“我的这部译作一版又一版地印,印过多少次我都记不清了,但是最近已经很少印了,出版社的人开玩笑说,中国诗人已经人手一册了,所以不好卖了。”刘文飞笑言。

翻译让人上瘾

“翻译不仅是语言转换,更是文明对话的载体。”刘文飞一直坚持这样的观点。

孙宁伯 摄

孙宁伯 摄

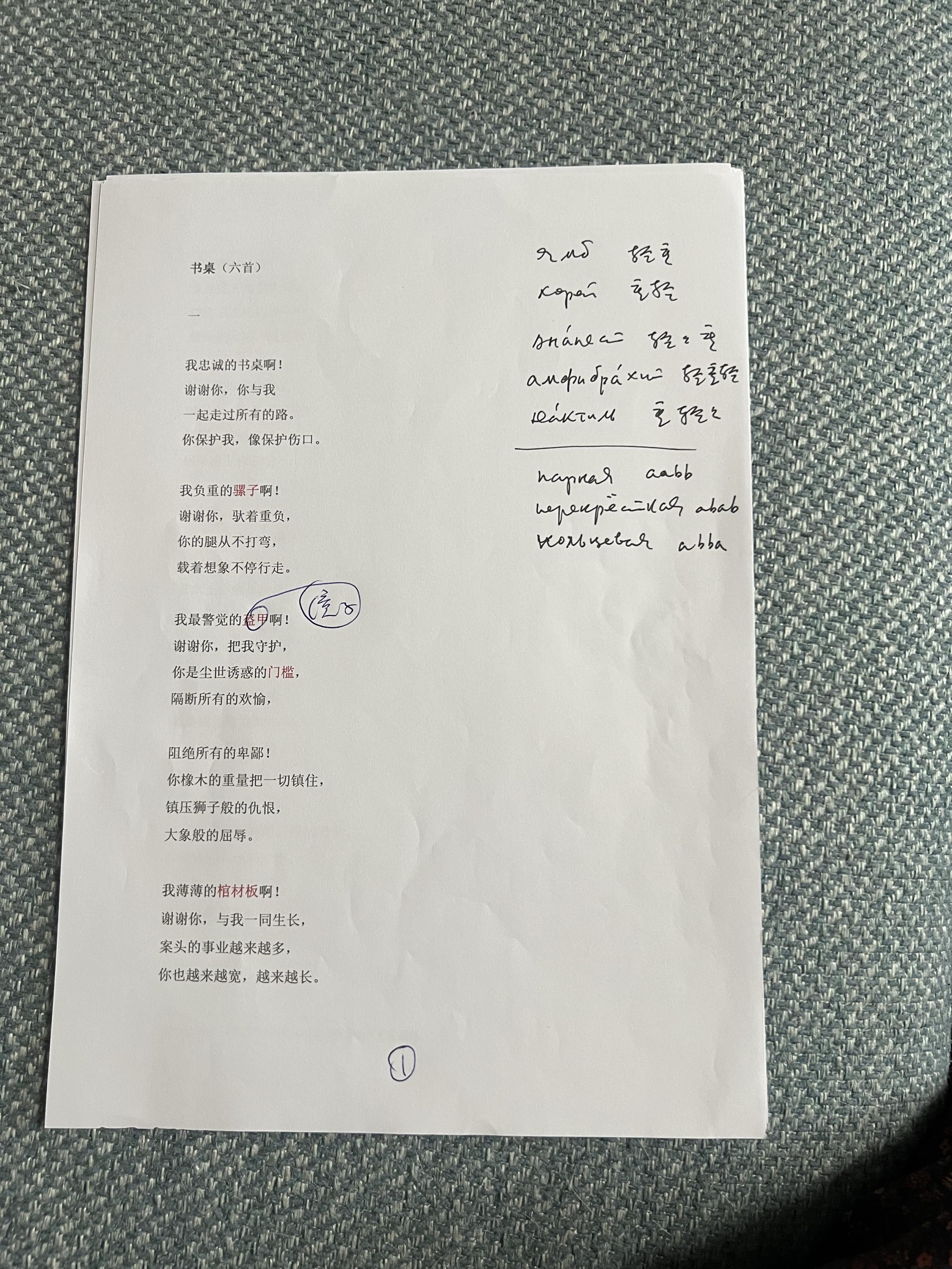

“ 我忠诚的书桌啊!/谢谢你,你与我/一起走过所有的路。/你保护我,像保护伤口。/我负重的骡子啊!/谢谢你,驮着重负,/你的腿从不打弯,/载着想象不停行走……”刘文飞正在朗诵的是俄国白银时代最著名的诗人之一茨维塔耶娃的诗作《书桌》,这位伟大的诗人将书桌当作毕生最忠诚的告白对象,但其实她在很多租住地甚至连一张书桌都没有。

刘文飞打印的《书桌》。路艳霞 摄

刘文飞打印的《书桌》。路艳霞 摄

诗歌印在几张打印纸上,不少词汇被标红,刘文飞说,这些标红的地方正是他要向学生详细讲解的重点,“《书桌》里的那种意象特别密集,是一个一个接着冲击过来的,每个意象都充满苦难。”

诗歌翻译无疑在刘文飞的文学翻译版图里有着极为重要的地位,他发表的第一篇翻译作品是苏联诗人叶夫图申科的长篇抒情诗《中国翻译家》,刊于《世界文学》1986年第1期;他出版的第一本书是其主编的《世界青年诗选》,1991年由中国青年出版社出版。几十年来,刘文飞翻译了普希金的所有抒情诗,译介了许多白银时代俄语诗人和苏联诗人的诗作,他称自己是“半职业性质的诗歌译者”。

孙宁伯 摄

孙宁伯 摄

近些年,刘文飞更对茨维塔耶娃、布罗茨基以及《日瓦戈医生》的作者帕斯捷尔纳克的诗歌翻译抱有极大的热情,“我已经翻译完成《帕斯捷尔纳克抒情诗全集》,等手头这本《布罗茨基诗歌全集》第二卷翻译完成后,我是想找个时间把茨维塔耶娃的抒情诗全部翻译出来,因为茨维塔耶娃太值得翻了。”

刘文飞说“翻译让人上瘾”,想停都停不下来。但现实也让他有些担心,多年前翻译家可以凭译作当上教授、编审等,但如今绝大部分大学的科研评价体系,译作不能算作科研成果。更何况,译者的稿酬不高也早已是不争的事实,完全靠文学翻译难以养家糊口。“出版社购买图书版权已经花费很多,尽管已经在提高翻译版税或者稿费,但这毕竟还是有限的,在这种情况下如何保证译者的权益,确实是个问题。”刘文飞因此发出呼吁,译者无法拿到很多稿费,翻译成果得到认同应该是最起码的。

每一件藏品都沉甸甸

在刘文飞家中,“俄罗斯人民友谊勋章”、马头琴、中俄两国的《文学报》等等,这些他生命中最重要的“收藏”,每一个的份量都沉甸甸,它们是中俄两国友谊的见证,也寄托着一位学者、翻译家、作家的人生追求。

刘文飞被授予“俄罗斯人民友谊勋章”。孙宁伯 摄

刘文飞被授予“俄罗斯人民友谊勋章”。孙宁伯 摄

刘文飞珍藏的“俄罗斯人民友谊勋章”,是俄罗斯总统普京于2015年11月4日亲自授予他的,以表彰他在促进中俄文化交流中的卓越贡献。刘文飞回忆,在当天随后的国宴中,刘文飞被安排在主宾位置,与普京总统相邻,“席间,普京总统问我,你是在哪里学的俄语,我说我学习俄语很早,是在70年代末80年代初开始学习的。但我们学会俄语的时候,我们还没有跟俄罗斯人交谈过。”这枚友谊勋章还发生过一个意外插曲。去年,刘文飞担当托尔斯泰和平奖评委,住在莫斯科一家饭店,戴着勋章参加完颁奖典礼之后,却发现勋章竟不翼而飞。后来,在刘文飞再一次到访莫斯科时,俄罗斯前驻中国大使杰尼索夫先生、托尔斯泰和平奖主席扎夫加耶夫先生特意赶到酒店,为刘文飞“补发”了这枚友谊勋章。

俄罗斯前驻中国大使杰尼索夫先生(左)、托尔斯泰和平奖主席扎夫加耶夫先生与刘文飞合影。

俄罗斯前驻中国大使杰尼索夫先生(左)、托尔斯泰和平奖主席扎夫加耶夫先生与刘文飞合影。

在刘文飞的家中,还收藏着马头琴,他与马头琴心灵碰撞的故事充满了诗意。大约20年前,他就爱上了马头琴,“因为马头琴是一件孤独的、忧伤的乐器,很早的时候,我在翻译布罗茨基作品的时候,记得他说过一句话,他说牧羊人的歌是孤独的,是自己的嘴巴唱给自己的耳朵听的。”刘文飞习惯于过一段时间就学一种乐器,他因此在学过钢琴、手风琴、吉他等之后,最近又开始学习马头琴,不是为了登台演奏,而是因为“每一种乐器都是一种独特的语言”,在他看来,从事翻译的人,如果会五种语言,就相当于会五种乐器,因为五种乐器演奏同一首曲子的调性不一样,就如同用五种语言来表达同一首诗的那个意境。刘文飞说,这样的感觉让他着迷。

而在刘文飞家中的一角,中俄两国的《文学报》被放在镜框里悉心收藏。两张报纸都登载了关于他的专访,2024年的俄罗斯《文学报》,更以整版篇幅致敬他“将整个普希金献给中国”,皆因他主编了《普希金全集》中金辰大,还翻译了普希金的所有抒情诗和散文作品。

盈丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。